-

ouverture-risc-philippe-dessertine

-

public-risc

-

networking-risc

-

adherent-risc

-

keynote-paola-fabiani

-

rassemblement-risc-01

-

rassemblement-risc-02

Les temps forts du congrès : l’ouverture grandiose de Philippe Dessertine ; le keynote inspirant de Paola Fabiani, Présidente fondatrice (Wisecom) Vice-présidente en charge de l’entrepreneuriat et Porte-Parole du Medef Nation ; nos sponsors Generix, EOL et Hardis Group pour des moments de convivialité. Crédit photo : Nathalie Vergès photographie.

Les enjeux de ces RISC étaient d’une ampleur inédite. Le monde de la Supply Chain est en pleine mutation, et c’est au cœur de ce tourbillon que les 23 intervenants et 24 pitcheurs ont partagé leur expérience et leur vision. Si la question du climat et de la durabilité s’est imposée comme l’un des grands axes des discussions, ce fut également l’occasion de découvrir les nouvelles approches de collaboration entre entreprises et institutions et d’envisager des modèles économiques plus responsables.

Le retour des RISC, avec plus de 300 participants sur la journée, fut l’occasion de redéfinir les nouvelles priorités des entreprises.

Circularité : passage à l’échelle et performance des nouveaux modèles économiques

-

table-ronde-risc-circularite-03

-

table-ronde-risc-circularite-02

-

table-ronde-risc-circularite-01

Emmanuel Ladent CEO (Carbios), Anaïs Leblanc, Executive Partner (Citwell), Emmanuel Bonnet Vice-Président sales et développement, France (GXO), Anne James, Leader économie circulaire (Schneider Electric France). Crédit photo : Nathalie Vergès photographie.

L’un des axes majeurs de cette journée a été la présentation de la Supply Chain circulaire comme levier central de la transition vers une économie durable. Anaïs Leblanc, partenaire du cabinet Citwell, a évoqué les enjeux majeurs de cette transformation : « Comment réussir à faire durer les produits, comment maximiser l’utilisation des ressources existantes et comment minimiser les déchets ? »

Dans cette dynamique, les entreprises sont appelées à innover sur plusieurs fronts. Il ne s’agit pas seulement de recycler, mais aussi de repenser la manière dont les produits sont fabriqués, transportés, stockés, et consommés. Par exemple, Carbios, une entreprise pionnière dans le biorecyclage, a présenté son procédé révolutionnaire utilisant des enzymes pour décomposer le PET et créer un matériau recyclable jusqu’à 10 fois.

La révolution ne s’arrête pas là, certains pionniers devancent même les réglementations et le marché. À ce titre, des entreprises comme Schneider Electric ont partagé leur expérience. Le message est clair : la transformation vers une Supply Chain circulaire est un enjeu économique autant qu’écologique. Ce n’est pas seulement un investissement dans l’avenir, mais également un levier de compétitivité dans un monde de plus en plus exigeant en matière de durabilité.

Une économie circulaire ne saurait se passer d’une forte expertise logistique, de relocalisation et de collaboration locale

Emmanuel Bonnet, Vice-Président sales et développement de GXO

Demander le Guide Méthodologique pour une Supply Chain circulaire

Produire, Transporter, Stocker Moins et Mieux : de nouvelles Opportunités

La transformation des modèles de production, de transport et de stockage repose sur un savant équilibre entre l’optimisation des ressources, l’adoption de technologies innovantes et l’adaptation aux exigences sociales et environnementales. Ce n’est pas seulement une question de rendre la Supply Chain plus verte, mais aussi de la rendre plus efficace et plus résiliente, face aux enjeux économiques actuels.

Mathieu Boyer Head of Market Intelligence (SprintProject), Benoît Meunier Responsable Marketing Produits (Toyota Material Handling), Tariel Chamerois CSR & Sustainability Manager France & Morocco (DB Schenker). crédit photo : Nathalie Vergès photographie.

La transition énergétique et la décarbonation des processus ont occupé une place centrale dans cette réflexion. Les intervenants ont partagé leurs retours d’expérience sur :

-

Les énergies renouvelables notamment via l’utilisation de batteries de stockage et l’intégration de solutions d’énergie verte dans les chaînes d’approvisionnement. Par exemple, la gestion intelligente de l’énergie dans les entrepôts ou la mise en place de systèmes de stockage local ont été présentées comme des solutions permettant à la fois de réduire les coûts énergétiques et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

-

L’intégration de solutions d’énergie verte dans les chaînes d’approvisionnement. Par exemple, la gestion intelligente de l’énergie dans les entrepôts ou la mise en place de systèmes de stockage local ont été présentées comme des solutions permettant à la fois de réduire les coûts énergétiques et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

-

L’intelligence artificielle (IA) comme outil stratégique pour optimiser les flux logistiques, prédire les besoins en stockage, et éviter les excédents de stocks, tout en minimisant les gaspillages. L’IA permet de mieux comprendre les dynamiques de consommation et d’anticiper les besoins de manière précise et proactive.

-

Les défis liés à la gestion des ressources critiques, notamment les métaux rares. Les discussions ont porté sur la réutilisation et le recyclage des matériaux, ainsi que sur les nouveaux modèles énergétiques tel que les batteries de seconde vie qui réutilisent les batteries électriques des véhicules en fin de vie pour le stockage d’énergie dans les installations industrielles.

L’Histoire Inspirante de la Reconstruction de Notre-Dame : Le Modèle d’une Supply Chain qui Traverse le Temps

Cet événement, qui marque la fin de cinq années de travaux après l’incendie de 2019, a été un parfait exemple de collaboration logistique complexe, où chaque détail a compté pour respecter les délais et les normes de qualité exceptionnelles attendues pour la restauration du monument historique. Mais ce qui a fait l’originalité de cette approche, c’est l’utilisation de la voie fluviale pour acheminer plus de 200 tonnes de matériaux nécessaires à la reconstruction.

Bertrand Neveux Responsable Développement fret (VNF Bassin de la Seine et Loire aval), Gilles Peyrot, Chef de Projet Multimodal (Sogestran). crédit photo : Nathalie Vergès photographie.

Le choix de transporter des matériaux par la Seine, comme des pierres de taille, de la chaux, du bois ou des charpentes, a permis de limiter les nuisances sonores et environnementales.

Il s’agissait d’une démarche innovante, car bien que la Seine ait toujours joué un rôle majeur dans l’histoire de la construction de Paris, ce type de solution logistique n’avait jamais été utilisé à une telle échelle pour un chantier de cette importance. Les experts qui ont participé à la logistique fluviale ont témoigné de la complexité du projet, qui nécessitait des ajustements techniques, notamment l’installation de barges de stockage déportées pour gérer les matériaux avant leur livraison sur le chantier.

Le réseau fluvial, largement sous-exploité en termes de transport de marchandises, a démontré son potentiel en offrant une alternative viable, plus rapide et moins polluante que le transport terrestre.

Exploration, inspiration et solutions pour le futur : retour sur les kiosques du LAB Digital et Technologies de l’association

Lors de sessions interactives appelées « kiosques », les participants ont eu l’opportunité d’explorer des thématiques clés grâce à des outils concrets et des retours d’expérience des membres du LAB. Cet espace d’échange et d’inspiration a permis de mettre en lumière plusieurs domaines stratégiques dont voici les principaux enseignements.

-

risc-kiosque-lab-digital-03

-

risc-kiosque-lab-digital-01

-

risc-kiosque-lab-digital-02

Les kiosques avec Alexandre LIMA, Arnaud DE MOISSAC, Assâad MOUMEN, Bruno LAWSON, Delphine CUVELLIER, Étienne TOURNIER, Geoffrey GABELLE, Gilles VERDIER, Ivan BATURONE, Jean-David ATTAL, Jérôme BOUR, Julia SHARKO, Karine LOUARN, Ludovic MENDES, Marc BRUNETEAU, Maxime AUBRY, Nathalie FABBE COSTES, Nicolas CHELIUS, Olivier WEIS, Sébastien MARIE, Sophie VINCENT, Vincent HOULLIERE. Crédit photo : Nathalie Vergès photographie.

-

I.A. Générative : des outils pour chaque usage

Les discussions ont porté sur l’identification des modèles et plateformes adaptés à chaque cas d’usage. Trois points essentiels en sont ressortis :

- Tester et se lancer rapidement, car les technologies évoluent à grande vitesse.

- Se concentrer sur des cas d’usage pertinents pour répondre aux problématiques spécifiques.

- Lancer des projets sur des périmètres définis, démontrer leur valeur, puis passer à l’échelle.

-

Intralogistique : mécanisation et robotisation en perspective

La mécanisation, l’automatisation et la robotisation ont été abordées sous plusieurs angles :

- Quelles méthodes adopter pour concevoir un projet d’intralogistique ?

- Quelles technologies anticiper pour l’avenir ?

- Comment financer ces projets et quels modes d’acquisition privilégier ?

-

S&OP : données et technologies au service de la prise de décision

Le retour en force du Sales & Operations Planning (S&OP) met en lumière trois axes majeurs :

- Instaurer un processus de décision transverse et itératif, fondé sur des données solides.

- Comprendre les ruptures actuelles (technologies & data, incertitudes du monde VUCA, nouveaux modèles économiques).

- Miser sur la communication et une approche collégiale pour renforcer l’efficacité.

-

Calcul et réduction des émissions de CO2 : une Supply Chain responsable

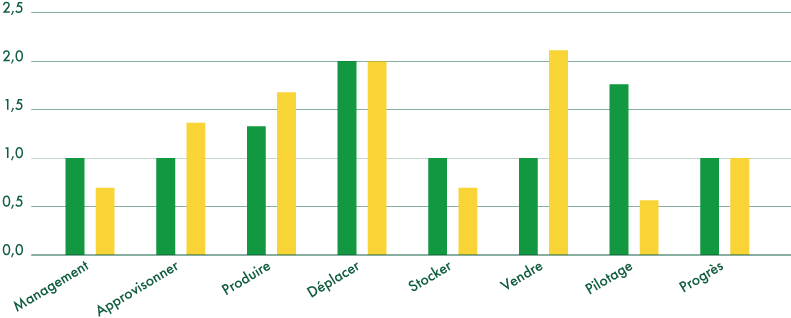

L’analyse des émissions à chaque maillon de la chaîne s’appuie sur une démarche complète, inspirée du modèle SCOR :

- Démontrer que le carbone ne se limite pas au transport grâce à une approche de bout en bout.

- Décarboner est accessible à tous, quel que soit le niveau de maturité.

- Partager des leviers concrets pour progresser et accélérer la réduction des émissions.

-

Grille de maturité digitale : les étapes vers une digitalisation maîtrisée

Pour gravir les cinq paliers de digitalisation, les recommandations se sont articulées autour de :

- Définir le potentiel de transformation de l’entreprise.

- Adopter une démarche incrémentale, structurée en cinq étapes.

- Progresser de manière équilibrée en intégrant les dimensions données, humaines et technologiques.

-

Traçabilité : réussir l’implémentation avec une vision stratégique

L’Internet des Objets (IoT) ouvre de nouvelles possibilités pour la traçabilité, mais son adoption nécessite une stratégie claire :

- L’IoT n’est qu’une technologie parmi d’autres pour tracer les flux.

- Définir précisément les objectifs avant de se lancer est essentiel.

- Intégrer les enjeux de traçabilité à la stratégie globale et connecter les systèmes décisionnels pour exploiter pleinement les données.

Découvrir les outils et guide produits par les Squads

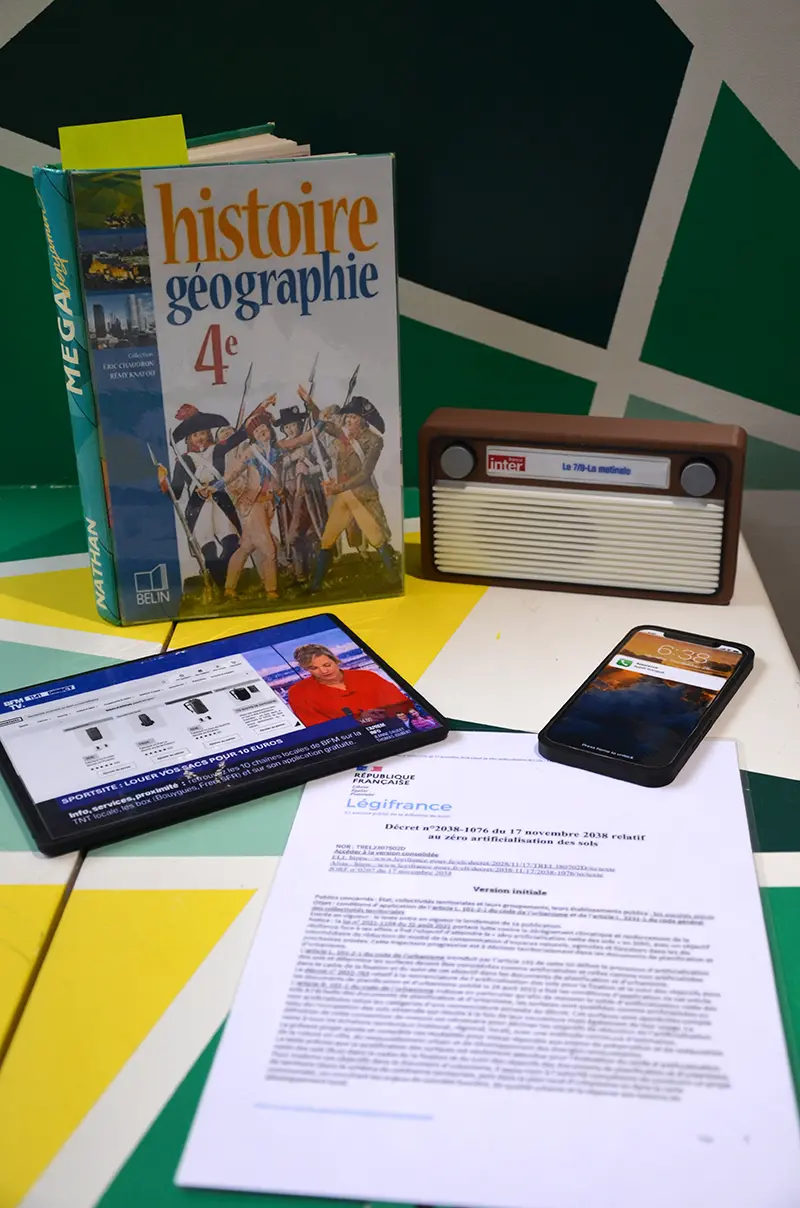

Potentialiser les talents et intégrer l’évolution des compétences

Au cours de cette 3e table ronde, nos 4 invités ont exploré avec l’assistance la manière d’attirer, fidéliser et faire évoluer les talents dans un écosystème en pleine transformation digitale et environnementale.

Les entreprises doivent aujourd’hui développer des stratégies de formation et d’attractivité adaptées, notamment pour combler le fossé générationnel qui pourrait surgir avec la maîtrise croissante des outils numériques comme ChatGPT chez les nouvelles générations.

La réussite de ces nouvelles stratégies RH passe par une gestion inclusive des équipes qui :

-

implique tous les collaborateurs, quel que soit leur âge ou leur niveau hiérarchique ;

-

répond à leur besoin de sens ;

-

mise sur l’autoformation et l’upskilling digital ;

-

s’appuie sur la transmission autant que sur l’expérience terrain ;

-

promeut son rôle d’ascenseur social ;

-

travaille sa marque employeur.

-

potentialiser-talents-02

-

potentialiser-talents-01

-

potentialiser-talents-03

Raphaëlle DESINDES International Supply Chain Director — Guerlain ; Loïc Lassagne en charge des RH de la supply Chain — Groupe Renault ; François Peignés, Vice President Supply Chain Operations – ORANO, jusqu’en 2023 auteur de « COMPAGNIE, comprendre et développer le capital humain des grandes entreprises industrielles » ; Yannick Buisson Directeur expérience client et développement durable — FM Logistic. crédit photo : Nathalie Vergès photographie.

Autre point abordé : la revalorisation de la fonction Supply Chain, qui, bien qu’historiquement perçue comme secondaire, est désormais une composante stratégique de l’entreprise, avec une forte présence dans les comités de direction. Pour attirer les talents, il est important de présenter la diversité des métiers et parcours possibles, notamment à travers des programmes comme le graduate, qui permet aux jeunes de découvrir différents postes (usine, terrain, corporate, commerce) et de développer une vision complète des métiers.

L’intelligence artificielle (IA) est également un levier stratégique, à condition de démontrer qu’elle peut être génératrice de valeur pour les métiers, en facilitant les prises de décision, et non une menace pour les emplois.

Interview par Fabrice Lundy

Aller plus loin

avec l’interview de Florent Menegaux, Président du Groupe Michelin qui revient pour nous sur son approche en matière d’innovation sociale

Découvrir

L’émergence d’un écosystème vélique français pour le transport de marchandises

Avec 70 % du fret mondial transporté par voie maritime, les voiliers cargos émergent comme une solution prometteuse pour réduire drastiquement l’empreinte carbone. La France dispose d’une expertise historique en construction navale et d’un écosystème innovant soutenu par des politiques publiques proactives telle que le Pacte Vélique.

Parmi ces acteurs clés qui redéfinissent le transport maritime :

-

Voilier-cargo réduisant les émissions de CO₂ jusqu’à 90 %.

-

Propulsion vélique couvrant 60 à 70 % des besoins énergétiques.

-

Intègre voiles actives, ailes rigides et kites pour divers besoins.

-

Pionnière du transport maritime à la voile moderne conçoit des navires de commerce équipés de voile et utilisant des carburants alternatifs aux énergies fossiles.

L’Organisation Maritime Internationale fixe le cap d’une réduction des émissions de CO2 de 50 % d’ici 2050. C’est dans ce contexte que s’inscrit la Shipper Coalition for a Low Carbon Maritime Transport (SCLCMT), une co-association France Supply Chain — AUTF dans laquelle les membres chargeurs collaborent pour développer des navires hors normes (-50 % d’émissions de CO2 vs un transport conventionnel).

La start-up Zéphyr & Borée a été sélectionnée par cette coalition d’entreprises diverses afin de construire les premiers porte-conteneurs majoritairement propulsés à la voile pour réaliser des transatlantiques Nord hebdomadaires à l’horizon 2028.

-

table-ronde-shipper-coalition-01

-

table-ronde-shipper-coalition-05

-

table-ronde-shipper-coalition-04

-

table-ronde-shipper-coalition-03

-

table-ronde-shipper-coalition-02

Nils Joyeux Co-fondateur et Président (Zéphyr&Borée), Alain Goll Sustainability & Transformation Leader International Supply Chain Adeo Services et Secrétaire Général de la SCLCMT, Simon Watin directeur général de VPLP design et vice-président de l’Association Wind Ship, Djamina Houdet Caseneuve Présidente (Hisseo), Jean Zanuttini Président (Neoline), Thibault Droguet Project Manager (Louis Dreyfus Armateurs). crédit photo : Nathalie Vergès photographie.

Les JO de Paris : une Supply Chain d’orfèvre et une collaboration exemplaire

Livrer des Jeux Olympiques et Paralympiques d’une envergure exceptionnelle, contre vents et marées, était un défi que Paris 2024 a relevé avec brio. Anthony Piqueras, Directeur des sites et infrastructures, incarne cette réussite grâce à une planification rigoureuse et une vision stratégique amorcée dès la candidature il y a plus de dix ans.

L’ambition ? Utiliser les Jeux comme un levier pour valoriser le patrimoine français tout en répondant aux besoins des territoires, sans dépenses superflues. Ainsi, Versailles et la Place de la Concorde ont été transformés en écrins spectaculaires, tandis que le modèle s’est appuyé sur des infrastructures existantes et une gestion durable des ressources.

Anthony Piqueras, Director of Venues and Infrastructure at Paris 2024 Olympic and Paralympic Organising Committee (Paris 2024)

Cette stratégie a également inclus des initiatives emblématiques comme l’intégration du réseau de transports en commun et l’utilisation de sites dans toute la France, dont Lille, où un million de billets ont été vendus.

Les défis logistiques étaient tout aussi ambitieux, avec des objectifs titanesques tels que la coordination de 240 000 places de tribunes temporaires, le transport des matériaux ou encore la gestion des flux massifs de visiteurs. Paris 2024 a relevé ces défis grâce à une méthodologie sans faille, combinant sourcing intelligent, appels d’offres stratégiques, mutualisation des ressources à l’échelle nationale et européenne et une planification minutieuse en lien avec prestataires et collectivités.

Ce travail collaboratif a culminé dans un partenariat harmonieux entre entreprises privées, infrastructures publiques et acteurs locaux, garantissant une fluidité opérationnelle exemplaire. Ce qui a fait la différence ? Une mobilisation collective qui, dès le printemps, a généré un déclic décisif, propulsant les Jeux vers une réussite à la fois technique et humaine.

Ce retour des RISC, à la fois source d’inspiration et catalyseur d’idées, s’est traduit par un événement au contenu riche et varié, offrant un panorama complet des défis contemporains et des solutions innovantes pour une Supply Chain plus performante et responsable. La Supply Chain sera résolument circulaire et frugale donc décarbonée tout en s’appuyant sur l’humain et la construction d’écosystèmes collaboratifs.

Les entreprises qui adopteront ces nouveaux modèles

joueront un rôle de premier plan dans un avenir durable et désirable

-

temps-forts-risc-2024-01

-

temps-forts-risc-2024-06

-

temps-forts-risc-2024-02

-

temps-forts-risc-2024-04

-

temps-forts-risc-2024-05

-

temps-forts-risc-2024-03

Les temps forts du congrès bis : Fabrice Lundy maître de cérémonie, Raphaëlle Desindes, Stéphanie Rott, Valérie Macrez, Yannick Buisson, Arnaud de Moissac, Yann de Feraudy Président de France Supply Chain, Jean-Christophe Machet, Mohammed Marfouk, Bertrand Neyret, François-Martin Festa, Ivan Baturone, Aime-Frederic Rosenzweig, Loïc Lassagne, Henri de La Gravière, Lionel Benezech, Marie-Laure Furgala, Blandine Ageron, Madeleine Deby, Françoise Lieuré

ACTUALITÉS

Voir toutes les actus

ÉVÈNEMENTS

PRESSE

![]()

![]()